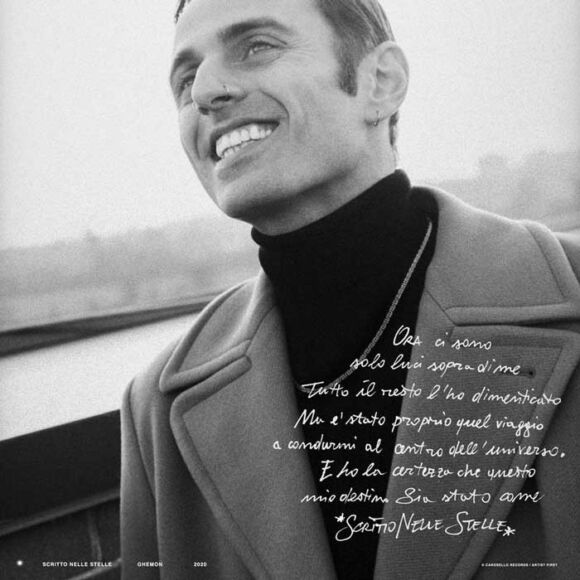

Abbiamo contattato telefonicamente Ghemon per poter parlare di Scritto Nelle Stelle, di black music e delle sue scommesse vinte.

Non sempre dall’esterno si riesce a comprendere pienamente cosa c’è dietro la carriera di certi artisti, le colonne portanti e le travi che ne sorreggono i diversi livelli. Quando, però, si riesce a buttare un occhio all’interno, allo scheletro in cemento armato che sostiene il tutto, è più facile apprezzarne anche i dettagli esterni e le rifiniture. In questo caso, le fondamenta di Ghemon sono saldissime e prendono la loro forza da una passione più che viscerale e da uno studio famelico per questa musica, abbinati a una motivazione personale che l’ha portato a costruire dove gli altri dicevano non valesse la pena.

In un sabato pomeriggio casalingo, apparentemente uguale a agli altri dei mesi appena passati, abbiamo raggiunto telefonicamente Ghemon che, in un’intervista a quattro mani dal sapore particolare, ci ha raccontato su cosa si regge il suo nuovo album prodotto per Carosello Records e distribuito da Artist First. Siamo riusciti a infilarci, così, tra le fondamenta della sua carriera, salendo di piano in piano attraverso la sua evoluzione. Alla fine siamo arrivati alla sommità di questa costruzione complessa per guardare più da vicino ciò che è Scritto nelle stelle.

F: Durante questo periodo così angusto, sei uno dei pochi artisti italiani che ha accettato comunque di uscire con un disco nuovo, oltre che una promozione di esso del tutto inusuale con l’inserimento dei cosiddetti instore digitali. Come stai vivendo questo strano periodo della tua carriera? Che effetto sta avendo sul tuo pubblico?

«Scritto nelle stelle è uscito in un momento (e non sarò di certo solo io a confermarlo) molto particolare. Ma questo disco sta facendo tantissimo. Segno che se uno ci mette tutto sé stesso in quello che fa, poi (l’arte, ndr) arriva sempre a chi deve arrivare. Gli instore, invece, son stati accolti con grande entusiasmo. Manca il contatto fisico, però quello umano c’è ed è anche più approfondito di ciò che si può avere agli instore “normali”. Anche perché il tempo che si dedica di solito a questo tipo di incontri è addirittura meno, quindi è stato bello. Erano molto contenti i ragazzi e le ragazze. Ma ancor di più io a fine giornata, seppur stanco. E già questa è una gran bella notizia!»

C: Scrivendo del disco ho detto che in un certo senso completa un percorso, che comincia nel 2012 con l’annuncio di Scritto nelle stelle e si completa ora. Intanto hai superato scetticismo di chi non voleva che ti lanciassi a cantare, lo scetticismo prima di Sanremo, e invece tu hai mantenuto la tua impronta in tutte queste sfide. Qual è il tuo bilancio guardando al percorso che ha portato a Scritto nelle stelle?

«Che la cronaca si distrae, la storia no, quindi i bilanci non vanno mai fatti sul momento, al di là che possano essere molto belli i complimenti o molto fastidiosi gli scetticismi. Se uno fa una scelta la deve portare avanti e si deve impegnare per dimostrare perché l’ha fatta: io ho fatto quello, perché non c’è mai stata da parte mia voglia d’improvvisarmi in niente. Quindi delle volte ognuno per dimostrare quello che ha scelto ha bisogno del suo tempo, anche di fasi intermedie e credo di averlo fatto e di starlo facendo tutti i giorni. Sono contento di aver fatto una cosa che non sempre viene fatta, che non c’entra niente con la parte artistica, cioè che ho fatto quello che ho detto. E mantenere un impegno con se stessi è la prima cosa, la coerenza è quella che fa diventare dei credenti tutti quanti gli scettici.»

F: Nel disco abbiamo osservato un’eterogeneità abbastanza accentuata. Ci sono brani che sembrano appartenere a diverse sfumature di genere che però convogliano tutte nelle profonde radici musicali della black music. Com’è il rapportarsi a diversi generi all’interno dello stesso progetto?

«Quello che mi è stato detto più spesso su questo disco, anche da chi era un po’ più tecnico, era che il disco è omogeneo nonostante le atmosfere musicali fossero appartenenti a stili particolarmente diversi. Per fare un parallelo con lo sport, a me piacciono i giocatori che riescono a fare tre o quattro ruoli diversi. Mi piacciono i jolly. Le ali grandi (nel basket, ndr) riescono ad esempio a fare più cose. Penso ad uno come Al Horford in NBA. E lo stesso vale per il calcio. Mi piacciono quei giocatori che riescono a fare tre o quattro cose. Possono avere velocità e fantasia, o velocità e forma fisica. Possono essere capaci di segnare o di marcare l’uomo. Ed io cerco di trasporre tutto ciò nella musica. Questo è quello che desidero fare: vorrei essere un giocatore che sappia fare più cose.»

F: Cosa ti fa capire che quei brani, a volte, musicalmente così diversi, verranno incisi sullo stesso album? Parafrasando Phil Jackson dopo quel canestro di Jordan nel ‘98 in gara 6 al Delta Center di Salt Lake City: cos’è che ti fa esclamare “that was briliant”?

«In realtà non lo capisco mai prima di farlo. Alcuni miei brani riescono a stare bene insieme, anche perché nel tempo imparo ad ascoltarli insieme. C’era anche chi mi faceva notare che, in fondo, è il gusto con cui faccio le cose o la maniera in cui le scrivo, che mantiene le atmosfere, così tanto diverse, omogenee tra di loro. È ovvio che è difficile rendersi conto in corsa delle cose che stai facendo. Però l’esperienza ti insegna che puoi arrivare ad essere un giocatore importante con dei tiri decisivi. Metaforicamente devi prenderti qualche rischio e non devi avere paura nel farlo.»

C: Nella recensione del disco l’ho collegato a “La vita, amico, è l’arte dell’incontro”, l’album di Sergio Endrigo con Vinicius de Moraes e Ungaretti, perché anche qui c’è un incontro tra tante realtà, tra orizzonti differenti. Soprattutto spicca l’incontro con l’altra persona, che ne è una figura determinante. Vinicius de Moraes parla del samba come “allegria con un poco di tristezza per creare la bellezza”. Ti ritrovi, in questo momento, una formula simile anche per la tua musica, soprattutto una formula diversa rispetto a prima?

«Sì sì, una bellissima definizione, infatti è veramente lo stesso anche per me, io la vivo alla stessa maniera. In questo momento è allegria con una punta di malinconia, non di tristezza, perché non ce l’ho.»

C: Che è appunto il samba…

«Esatto, che la malinconia è pure una cosa più nobile della tristezza, che anche ci sta nella vita ma è molto molto più negativa. La malinconia è agrodolce.»

Scritto Nelle Stelle di #Ghemon è la realizzazione di un percorso – https://t.co/iMF4isWoe6 #CaroselloRecords #ScrittoNelleStelle @ghemon @CaroselloRec pic.twitter.com/yNNZYXJTym

— Rapologia (@RapologiaIT) May 5, 2020

C: Scendendo in dettagli un po’ più tecnici, Due settimane e Cosa resta di noi sono prodotte da Big Fish per cui naturalmente per ogni appassionato scatta il link con i Sottotono che sono stati tra i pochi, in Italia, prima di te, a mescolare il rap con le altre sfumature della musica black. Secondo te perché in Italia questi restano ancora esperimenti con pochi artisti a farli, mentre nel resto d’Europa ci sono artisti che fanno queste cose, anche giovani – penso ad Arlo Parks in Inghilterra e Blu Samu in Belgio? Secondo te è un limite di lingua o perché, a parte Pino Daniele e Neffa, manca una tradizione black forte?

«Un miscuglio di cose. Ora sta venendo fuori tanta roba e questo è bello. I ragazzi più giovani con internet sono già nativi di quei ritmi e quelle melodie, soprattutto in inglese, però poi anche un pochino in italiano, per cui per me è più facile sentirli in italiano, mentre prima era molto più di una nicchia che conosceva quello, che ne capiva il linguaggio e che si era appassionata. Il grande pubblico non aveva riferimenti in italiano e quelli inglesi non li conosceva. Quindi anche le cose come i Sottotono erano a un certo momento sole, dovevano averci un seguito, dovevano avere un esercito credibile di altre cose simili perché quello diventasse un genere e non uno stile.

Oggi invece la cosa è diventata più concreta perché i tempi si sono evoluti in un’altra maniera. In questo momento Drake è la popstar più importante al mondo a livello maschile e Rihanna e Beyoncé sono tra le due più importanti a livello femminile, quindi va da sé che il linguaggio è masticato proprio in un’altra maniera e quindi i tempi sono più maturi. Forse lo sono anche di più in italiano perché si sono scardinate delle barriere, anche di miscugli di generi, che prima proprio non si scardinavano, per cui i rapper dovevano rappare, i cantanti cantare. E infatti quando Neffa ha cambiato genere gli hanno detto che ha cambiato genere, non era una cosa in continuità. I Sottotono avevano dei grandi numeri da un lato, ma i puristi gli rompevano le palle. Oggi, per fortuna, quantomeno esiste un pubblico anche per queste cose che non è ancorato a delle convinzioni senza senso, da esercito, ma è più preparato.»

C: Quindi se ancora non siamo al livello degli altri, almeno numericamente, quantomeno abbiamo imboccato la strada giusta.

«Per me sì, è solo una questione di maturità, cioè quelli che adesso stanno ai primi ep devono fare due-tre dischi e trovare la loro maturazione. Allora poi diventa un genere a sé stante.»

F: In Scritto nelle stelle, così come in Mezzanotte compare una traccia ‘rap-simile’ a conclusione dell’album…

«Ma guarda ti faccio io una domanda. Te la contropropongo. Tu dici che Anderson .Paak è un rapper o un cantante? Dici che Drake è un rapper o un cantante? Il confine del ‘rap-simile’ è davvero molto labile. E infatti a me toccherebbe tipo infastidirmi quando qualcuno afferma che sono più un cantante che un rapper. Perché dico: “beh, il rap è presente ovunque nei miei dischi!” Anche mentre sto cantando c’è del rap. Così come nelle strutture metriche o nelle rime che compongo.»

F: Trovi anche tu che ci sia un nesso tra il ‘ricostruirsi’ in Kintsugi e il ‘non arrendersi’ in K.O.?

«Sicuramente c’è un parallelo nel mettere questo genere di traccia alla fine di entrambi i dischi. Ma sono due generi di traccia che partono da presupposti un pochino diversi. Kintsugi è sicuramente la voglia di riattaccare i cocci. Ma non ci sono cocci riattaccati con l’oro, almeno secondo me. Invece K.O. è quando a uno che si è appena rialzato gli si dice: “Sveglia! Occhio che qua ti vogliono buttare giù, quindi stai con la guardia alta!”»

C: Tu sei di Avellino, io di Benevento, quindi veniamo da due contesti provinciali vicini e simili. Non hai mai nascosto quanto fosse difficile procurarsi certa musica lì e quanto fosse anche un’eccezione in quel contesto. Quanto la provincia ti ha segnato, anche dopo, nel voler fare qualcosa di tuo che ti distinguesse?

«All’inizio mi ha sicuramente formato moltissimo e mi è rimasto come imprinting generale, perché è più faticoso. Ma forse le fatiche sono diverse, perché ovviamente nelle città molto molto grandi ti devi distinguere tra un sacco di persone; in quelle piccole ti devi distinguere tra meno persone ma hai un quarto dei mezzi. Ho imparato a capire che sono solo difficoltà molto diverse, però forse, magari, se fossi cresciuto a Milano avrei avuto prima delle opportunità di giocarmi i miei talenti diversamente. Per quello ho dovuto scalare dal fondo del tombino, non sono partito dalla strada, quindi questo ha comportato qualche difficoltà in più e ha richiesto più tempo però mi ha reso più tenace.»

F: Nel corso della tua carriera c’è il segno imprescindibile di una filosofia puramente statunitense che è quella legata al voler spingersi oltre il proprio limite, che sia fisico, artistico o mentale. Proprio come un professionista sportivo NBA sei sempre alla ricerca di nuove sfide. Ci saranno ulteriori esplorazioni delle tue capacità? Ti interessano altre forme d’intrattenimento che potresti rivalutare in futuro?

«Tutte. Al momento, è tutto sul tavolo. Non mi voglio “giustificare” ma se uno ha delle velleità può fare e sbagliare. Non mi piace improvvisarmi e non mi è mai piaciuto. Però ho diverse cose da dire. E ciò mi costringe ad alzarmi, allenarmi, mettermi in moto e imparare gli strumenti nuovi che dovrò utilizzare dopo. Mi torneranno utili in altri momenti. Senti di doverlo fare per me stesso, per imparare cose nuove, per stimolarmi, per essere capace ad essere più completo. Altrimenti la mia evoluzione sarebbe finita così. Mi annoierei troppo, capisci? Non penso che permetterò che questo accada.»

F: Mi verrebbe da pensare a quando ti sei esibito in quel locale portando un tuo monologo comico oppure ad un ipotetico futuro anche da produttore.

«La stand-up comedy è lì sul tavolo, come tante altre cose. Ho molto rispetto per le varie forme d’arte e di comunicazione. Non mi piace proprio l’idea di farlo tanto per farlo. Ho scritto un libro e potrebbe essercene tranquillamente un secondo o un terzo. Ci sono un sacco di possibilità. Ad esempio, la radio è un vecchio amore che ho lasciato sospeso. Sarebbe divertente riproporla. La parte della produzione, perché no. Non è ancora totalmente nei miei pensieri poiché, per il momento, preferisco più una parte di guida che di produzione in studio. Forse, magari, più una produzione esecutiva. Ma attualmente non mi ritengo un talent scout. Mi ritengo ancora un cantante.»

Da La rivincita dei buoni, ormai, sono passati tredici anni. In mezzo, per Ghemon, c’è stata una crescita costante, un’evoluzione continua in un percorso mai dettato dal caso, ma sempre dalla consapevolezza di ciò che si stava facendo e dalla sana testardaggine di volerlo portare a termine.

Non ci si improvvisa in nulla, la lezione è questa; se la fortuna può aiutare a far entrare un tiro, i campionati li si vince solo con la costanza e il lavoro. Ghemon, in questi 13 anni, si è dimostrato il più appassionato e cocciuto student of the game – come direbbero negli USA – portando a compimento la sua visione, che tutti – o quasi – cercavano di sporcare tirandolo per il braccio.

Alla fine, però, ciò che è Scritto nelle stelle si realizza, in un universo black senza soluzione di continuità.

Grafica di Mr. Peppe Occhipinti.